Cerveau sous pression : l’ultime frontière ?

Oncologie

Par Ana Espino | Publié le 22 octobre 2025 | 3 min de lecture

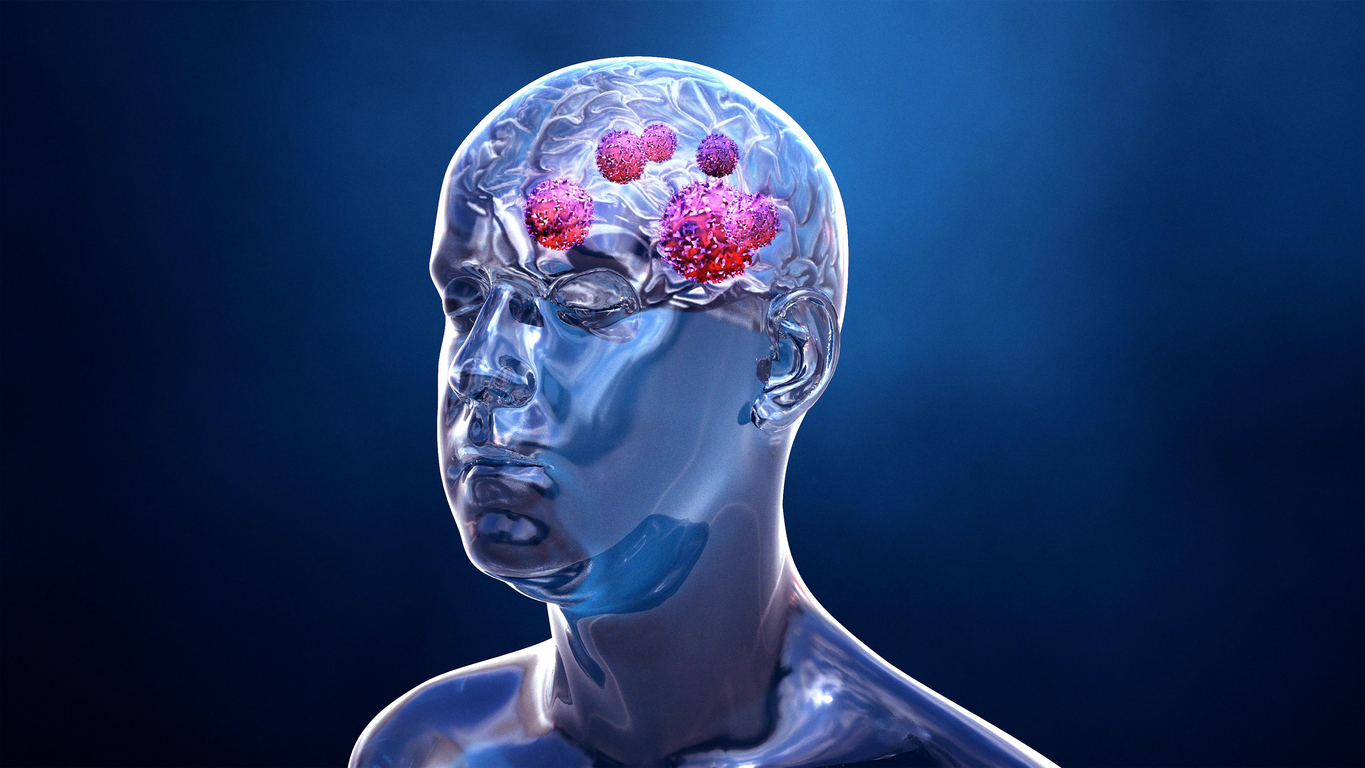

Les métastases cérébrales constituent une complication fréquente et grave des cancers avancés, en particulier du cancer du poumon non à petites cellules (NSCLC) et du cancer du sein métastatique (MBC). Elles affectent fortement le pronostic et la qualité de vie des patient·es, tout en étant difficiles à prendre en charge en raison de la barrière hémato-encéphalique, qui limite l'accès des chimiothérapies classiques au tissu cérébral. Les options actuelles reposent essentiellement sur des traitements locaux (chirurgie, radiothérapie), mais ces approches sont souvent épuisées chez les patient·es à maladie cérébrale active ou progressive. Le recours à des chimiothérapies capables de franchir efficacement la barrière hémato-encéphalique est donc un enjeu critique, encore largement non résolu. Dans ce contexte, cette étude a été initiée de sorte à évaluer l’efficacité intracrânienne et la tolérance de l’etirinotecan pegol (EP) — une formulation à libération prolongée de l’irinotecan — chez des patient·es atteints de métastases cérébrales actives, résistantes aux traitements locaux. Etirinotecan : espoir ou illusion cérébrale ? 27 patient·es ont été sélectionnés et intégrés à l’étude. 12 étaient atteints de NSCLC, 12 de cancer du sein métastatique, et 3 de cancer du poumon à petites cellules (SCLC). Tous présentaient des métastases cérébrales actives et avaient déjà reçu des traitements locaux (radiothérapie ou chirurgie). L’etirinotecan pegol a été administré toutes les 3 semaines à dose fixe, et l’évaluation radiologique était réalisée toutes les 6 semaines. Le critère principal d’évaluation était le taux de contrôle intracrânien à 12 semaines (incluant réponse partielle, complète ou stabilité de la maladie). Ce taux a été faiblement atteint : 17 % dans les cohortes NSCLC et MBC (soit 2 patient·es dans chaque groupe), et 0 % chez les patients atteints de SCLC. Aucun bénéfice prolongé ou réponse complète intracrânienne n’a été observé. En termes de survie sans progression (PFS), les résultats sont également modestes : 2,6 mois pour les patient·es NSCLC, 1,4 mois pour ceux avec cancer du sein métastatique. La survie globale médiane (OS) s’établit respectivement à 7 mois (NSCLC) et 8,5 mois (MBC), ce qui reste comparable aux standards actuels. Concernant la tolérance, le traitement s’est accompagné d’effets indésirables fréquents, notamment une diarrhée (48 %), des nausées (48 %), de la fatigue (26 %) et des toxicités graves telles que sepsis et déshydratation. On note 6 décès en cours d’étude, dont 3 probablement liés au traitement. Ces événements posent la question de la sécurité de l’etirinotecan pegol dans une population déjà fragilisée. Trop toxique pour convaincre ? Les métastases cérébrales dans les cancers avancés représentent un défi thérapeutique majeur, surtout après échec des traitements locaux. L’étude visait à explorer une solution systémique avec l’etirinotecan pegol, en ciblant spécifiquement cette population orpheline de traitements efficaces. Les résultats montrent une activité intracrânienne limitée, une toxicité non négligeable, et une absence de bénéfice clinique clair. Le faible taux de contrôle de la maladie, combiné aux effets secondaires sévères observés, ne permet pas de recommander l’utilisation de ce traitement dans cette indication à l’heure actuelle. Toutefois, cette étude souligne l’importance de continuer à rechercher des chimiothérapies capables de franchir la barrière hémato-encéphalique, avec une meilleure sélectivité et un profil de tolérance acceptable. Les futures recherches devront explorer de nouvelles formulations, des combinaisons innovantes ou des approches ciblées pour améliorer la prise en charge des métastases cérébrales actives dans le cancer du sein et du poumon.

À propos de l'auteure – Ana Espino

Docteure en immunologie, spécialisée en virologie

Rédactrice scientifique, Ana est animée par la volonté de relier la recherche à l’impact concret. Spécialiste en immunologie, virologie, oncologie et études cliniques, elle s’attache à rendre la science complexe claire et accessible. Sa mission : accélérer le partage des savoirs et favoriser des décisions éclairées grâce à une communication percutante.

Les métastases cérébrales constituent une complication fréquente et grave des cancers avancés, en particulier du cancer du poumon non à petites cellules (NSCLC) et du cancer du sein métastatique (MBC). Elles affectent fortement le pronostic et la qualité de vie des patient·es, tout en étant difficiles à prendre en charge en raison de la barrière hémato-encéphalique, qui limite l'accès des chimiothérapies classiques au tissu cérébral. Les options actuelles reposent essentiellement sur des traitements locaux (chirurgie, radiothérapie), mais ces approches sont souvent épuisées chez les patient·es à maladie cérébrale active ou progressive. Le recours à des chimiothérapies capables de franchir efficacement la barrière hémato-encéphalique est donc un enjeu critique, encore largement non résolu. Dans ce contexte, cette étude a été initiée de sorte à évaluer l’efficacité intracrânienne et la tolérance de l’etirinotecan pegol (EP) — une formulation à libération prolongée de l’irinotecan — chez des patient·es atteints de métastases cérébrales actives, résistantes aux traitements locaux. Etirinotecan : espoir ou illusion cérébrale ? 27 patient·es ont été sélectionnés et intégrés à l’étude. 12 étaient atteints de NSCLC, 12 de cancer du sein métastatique, et 3 de cancer du poumon à petites cellules (SCLC). Tous présentaient des métastases cérébrales actives et avaient déjà reçu des traitements locaux (radiothérapie ou chirurgie). L’etirinotecan pegol a été administré toutes les 3 semaines à dose fixe, et l’évaluation radiologique était réalisée toutes les 6 semaines. Le critère principal d’évaluation était le taux de contrôle intracrânien à 12 semaines (incluant réponse partielle, complète ou stabilité de la maladie). Ce taux a été faiblement atteint : 17 % dans les cohortes NSCLC et MBC (soit 2 patient·es dans chaque groupe), et 0 % chez les patients atteints de SCLC. Aucun bénéfice prolongé ou réponse complète intracrânienne n’a été observé. En termes de survie sans progression (PFS), les résultats sont également modestes : 2,6 mois pour les patient·es NSCLC, 1,4 mois pour ceux avec cancer du sein métastatique. La survie globale médiane (OS) s’établit respectivement à 7 mois (NSCLC) et 8,5 mois (MBC), ce qui reste comparable aux standards actuels. Concernant la tolérance, le traitement s’est accompagné d’effets indésirables fréquents, notamment une diarrhée (48 %), des nausées (48 %), de la fatigue (26 %) et des toxicités graves telles que sepsis et déshydratation. On note 6 décès en cours d’étude, dont 3 probablement liés au traitement. Ces événements posent la question de la sécurité de l’etirinotecan pegol dans une population déjà fragilisée. Trop toxique pour convaincre ? Les métastases cérébrales dans les cancers avancés représentent un défi thérapeutique majeur, surtout après échec des traitements locaux. L’étude visait à explorer une solution systémique avec l’etirinotecan pegol, en ciblant spécifiquement cette population orpheline de traitements efficaces. Les résultats montrent une activité intracrânienne limitée, une toxicité non négligeable, et une absence de bénéfice clinique clair. Le faible taux de contrôle de la maladie, combiné aux effets secondaires sévères observés, ne permet pas de recommander l’utilisation de ce traitement dans cette indication à l’heure actuelle. Toutefois, cette étude souligne l’importance de continuer à rechercher des chimiothérapies capables de franchir la barrière hémato-encéphalique, avec une meilleure sélectivité et un profil de tolérance acceptable. Les futures recherches devront explorer de nouvelles formulations, des combinaisons innovantes ou des approches ciblées pour améliorer la prise en charge des métastases cérébrales actives dans le cancer du sein et du poumon.

À lire également : TNBC : et si tout se jouait dans les mitochondries ?

À propos de l'auteure – Ana Espino

Docteure en immunologie, spécialisée en virologie

Rédactrice scientifique, Ana est animée par la volonté de relier la recherche à l’impact concret. Spécialiste en immunologie, virologie, oncologie et études cliniques, elle s’attache à rendre la science complexe claire et accessible. Sa mission : accélérer le partage des savoirs et favoriser des décisions éclairées grâce à une communication percutante.

Dernières revues

Cerveau sous pression : l’ultime frontière ?

Par Ana Espino | Publié le 22 octobre 2025 | 3 min de lecture<br><br>...

TNBC post-chimio : l’immuno peut-elle sauver la mise ?

Le cancer du sein triple-négatif (TNBC), caractérisé par l’ab...